(par Y. Papin, A. Goethals)

Le fief de la Motte se trouvait à Jemappes.

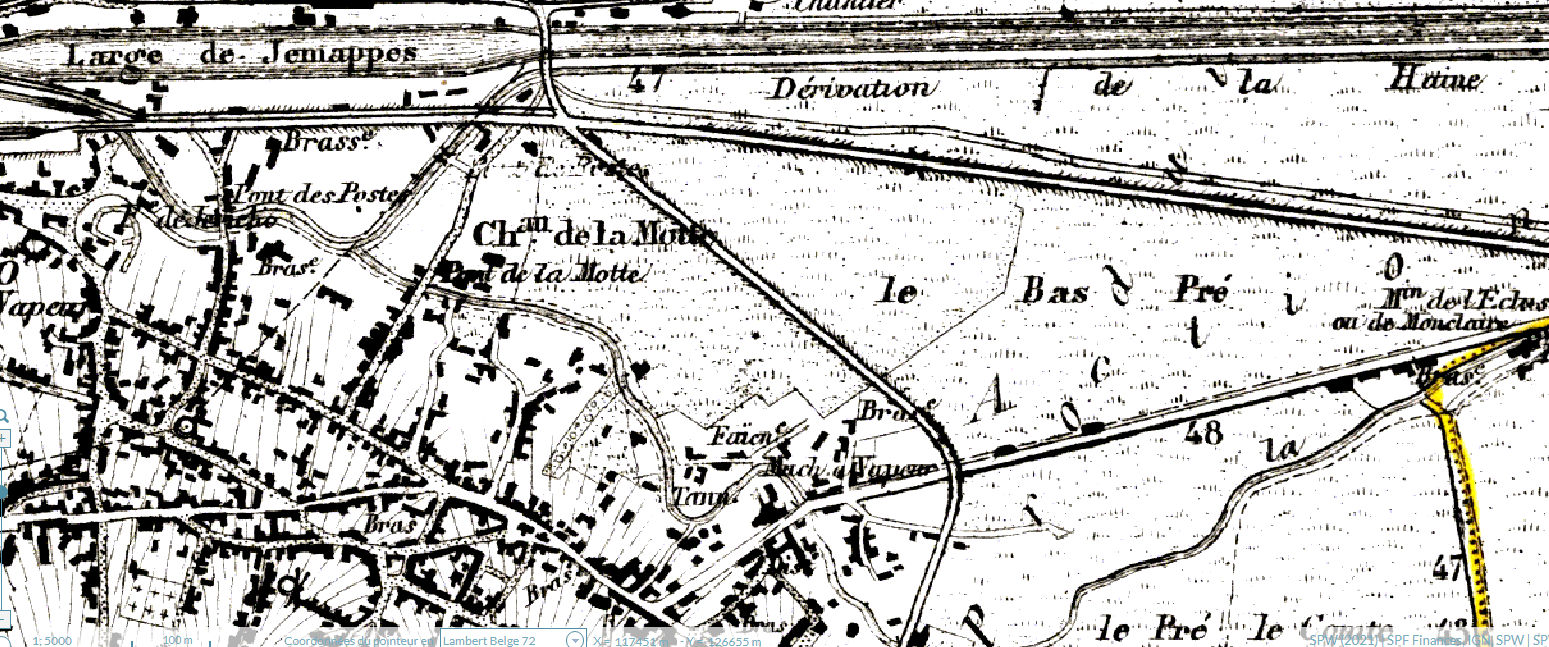

La carte Ferraris montre l’emplacement du fief, près du confluent de la Haine et de la Trouille, un bâtiment (château) entouré de douves.

Malgré le creusement du canal de Condé à Mons et la dérivation de la Haine, ainsi que la construction d'une voie ferrée, la carte Vandermaelen (1856) montre également l’emplacement du Château de la Motte coincé entre cette voie ferrée et le village.

Une carte plus récente IGN montre un site radicalement transformé par l’exploitation minière et renseigne les Fosses 27 et 28 de la Motte.

L’ancien château servit sans doute un certain temps à la direction des mines et disparaitra après la fermeture des fosses.

Actuellement, on trouve un endroit couvert de broussailles avec un bâtiment en ruine qui jouxte un bâtiment industriel.

Les propriétaires du château de la Motte furent :

- Jacques de la Croix (+1616), capitaine, seigneur de la Motte (déjà cité comme tel en 1583), resté sans enfant de son mariage avec Marguerite Fourneau, adopta sa nièce Hélène du Buisson et légua en grande partie sa fortune à ses petites-nièces Dessuslemoustier.

Le fief ira dès lors à la descendance de Catherine de la Croix, soeur de Jacques, qui avait épousé Jean du Buisson, seigneur d'Oisies.

- Jean Dessuslemoustier (1564-1616) avait épousé Hélène du Buisson (+1605) fille des précédents.

Deux de ses filles, Marguerite et Catherine Dessuslemoustier, devinrent Carmélites à Mons, abandonnant à leurs soeurs, Elisabeth et Marie Dessuslemoustier, les legs que leur avait fait leur grand-oncle, Jacques de la Croix. Elles avaient aussi échangé contre une rente le fief de la Motte, à Jemappes, avec leur frère Ladislas.

- Ladislas Dessuslemoustier (1598-1675), seigneur de la Motte, après avoir perdu femme et enfant, se fit prêtre. Il devint chanoine de Cambrai. A sa mort, une partie de ses biens passa à des fondations charitables et une rente à ses neveux Vandersteyn.

L’héritage immobilier de ceux-ci fit retour aux Dessuslemoustier (Anne et Bertrand), tandis que l’héritage mobilier passait à leur parente paternelle (Agnès de Beugnies).

Il existe un livre de mathématiques et de sciences universelles qui fut dédié sur l’une de ses premières pages au Noble Sieur Ladislas Dessuslemoutier, seigneur de la Motte, etc. Le noble Ladislas (prêtre) avait-il pris la direction du collège des Jésuites à Mons qui avait acquis une réputation qui dépassait de loin les limites de la ville et même celles du Hainaut ?

En examinant les pages de cet ouvrage, l’auteur avait même fait dessiner le blason des Dessuslemoutier dans un joli cartouche, ce qui devait être une marque de très grand respect.

- Jacques Alexandre Dessuslemoustier (1626-1698), écuyer, fils de Gilles et d’Anne L’Hermite.

Il releva et restaura Noirchain en 1676, hérita de son cousin Lancelot Dessuslemoustier du prix du fief de la Motte à Jemappes.

- Henry Dessuslemoustier dit Bouvekerk (+ 1700), écuyer, seigneur de Noirchain, Papignies, Péronnes et autres lieux, frère du précédent, renseigne dans son testament du 7 février 1700 :

« J'ordonne à mon neveu Gilles Albert d'Apchon tous les deniers à provenir de la vente de mes fiefs et seigneuries dont je me suis déshérité ou déshériterai pour être vendus après mon trépas. A savoir le village et Seigneurie de Noirchain et autres fiefs y gisants, le fief de la Motte gisant à Jemappes, la Seigneurie de Péronnes, celui du Fonteny ceux de Papegnies, celuy Delval et autres dont je me suis déshérité comme prédit, à charge de donner à ma petite nièce de Morval cent Livres de rente au denier seize, déclarant pour mon héritier universel mon dit neveu d'Apchon. »

- Gilles-Albert d’Apchon (o vers 1665- + vers 1742), fils de Jacques Albert d'Apchon, seigneur de Grisieux, et d’Agnès Dessuslemoustier, neveu d’Henry Dessuslemoustier.

- 1742 : Charles-Gabriel-Ghislain d’Apchon, fils du précédent. Décédé sans enfant en 1753.